Anthropologue de formation, ancienne responsable du Musée national du Mali et aujourd’hui chef de cabinet au ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Dr Salia Malé revient sur son riche parcours et livre sa réflexion sur le rôle du numérique dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel malien.

Comment voyez-vous l’arrivée du numérique dans le domaine de la culture malienne ?

C’est un tournant important. J’ai découvert le numérique dès les années 1980, lorsque nous avons commencé à documenter les objets et traditions au musée à travers la photographie. À cette époque, nous travaillions avec des supports argentiques et des clichés en noir et blanc pour préserver la mémoire des traditions. Aujourd’hui, la numérisation a permis de mieux conserver et surtout de donner plus de visibilité à notre patrimoine.

Le numérique permet de sauvegarder, de valoriser et de diffuser nos traditions. Les enregistrements, les images et les vidéos deviennent des archives vivantes accessibles à tous. C’est une révolution dans la manière de préserver et de transmettre notre culture.

Pouvez-vous donner un exemple concret de cette transformation ?

Oui. J’ai longtemps travaillé sur le patrimoine musical du Mali. Nous avons enregistré les genres musicaux traditionnels, les techniques de fabrication des instruments, les pas de danse et les répertoires des musiciens.

Aujourd’hui, grâce au numérique, tout ce travail est conservé dans une banque de données au Musée national. Ces archives, autrefois sur support physique, sont désormais accessibles et exploitables. Cela donne une nouvelle vie à des traditions qui risquaient de disparaître.

Le numérique est donc une opportunité, mais comporte-t-il aussi des risques ?

Oui, bien sûr. Le principal défi, c’est la protection des droits des créateurs. Lorsqu’on filme un artisan, un musicien ou un agriculteur et que son image circule en ligne, qu’est-ce qu’il en tire concrètement ? Souvent, ce sont les plateformes ou les diffuseurs qui profitent le plus, alors que c’est lui qui a produit la matière première.

Il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation claire pour garantir que les artistes, artisans et acteurs culturels puissent vivre de leur créativité et ne pas être dépossédés de leur œuvre.

Le numérique a aussi favorisé la mondialisation des cultures. Est-ce une bonne chose selon vous ?

Oui et non. Oui, parce que le numérique a aboli les frontières. Un conte filmé à Koutiala peut être vu par un jeune Américain à des milliers de kilomètres. Cela crée une ouverture culturelle et un dialogue entre les peuples.

Mais non, si cette mondialisation se fait au détriment des acteurs locaux. Nous devons encadrer cette ouverture pour que la diffusion des contenus culturels bénéficie aussi aux producteurs. La mondialisation culturelle doit être équitable, et cela passe par une meilleure régulation du numérique.

Quels sont, selon vous, les domaines prioritaires où le numérique peut intervenir dans la culture malienne ?

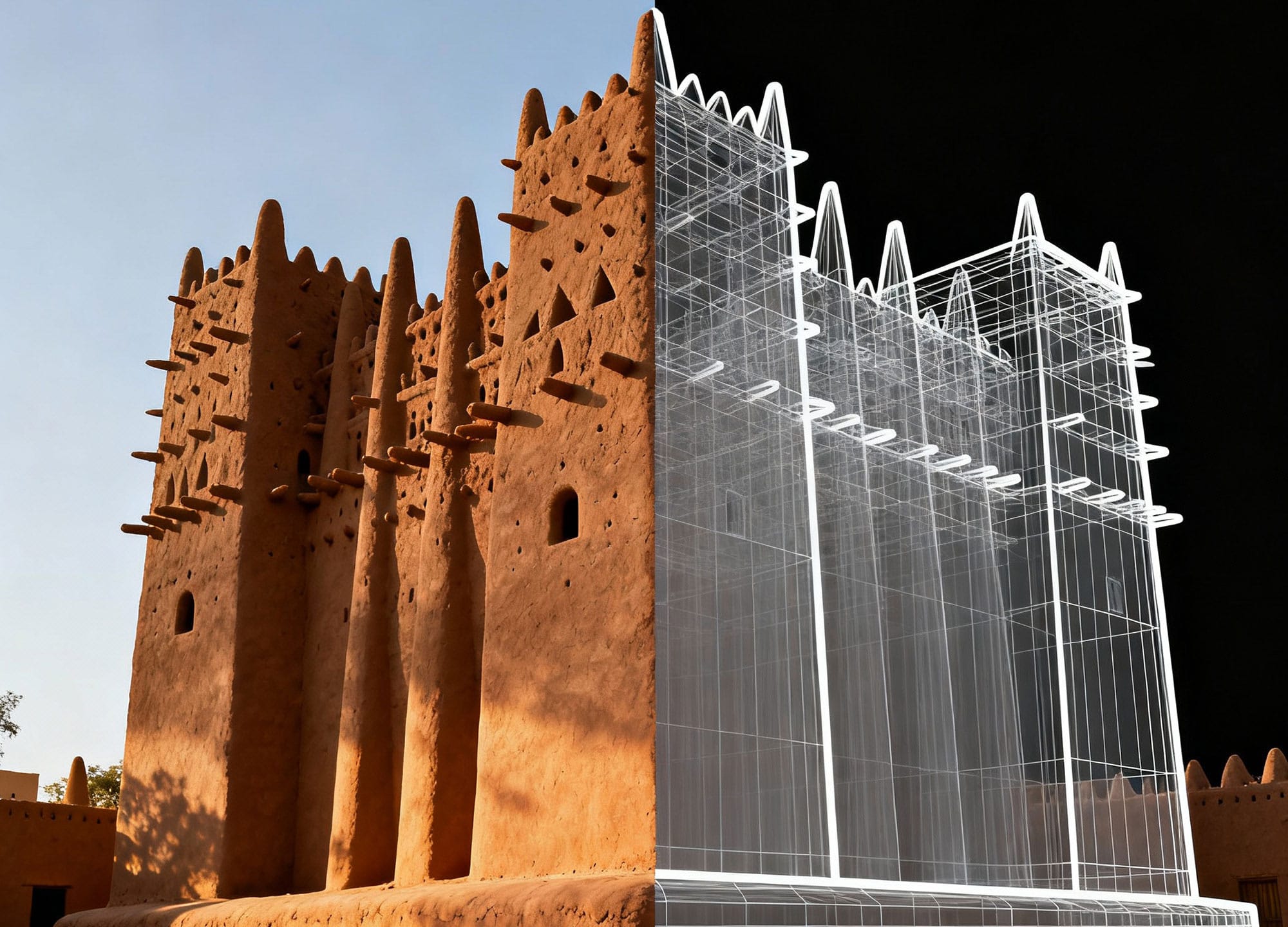

Ils sont nombreux. Il y a d’abord la numérisation des manuscrits anciens, notamment ceux de Tombouctou. Mais aussi la conservation du patrimoine matériel, les monuments, les objets, les œuvres d’art et du patrimoine immatériel comme les danses, les chants et les rituels.

Le numérique transforme également l’artisanat : les produits et savoir-faire locaux sont mieux documentés et mis en valeur. Aujourd’hui, aucun domaine culturel n’échappe à l’influence du numérique, que ce soit pour la préservation ou la visibilité.

Quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse malienne ?

Je dirais à la jeunesse de ne pas rester en marge de cette révolution. Le numérique crée des métiers, des opportunités et des espaces d’expression. Il faut s’y engager, s’y former, mais aussi apprendre à protéger ses droits.

La jeunesse doit suivre le mouvement de l’évolution technologique pour tirer profit du numérique tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa culture.

Article rédigé par Abdoussalam DICKO

A lire aussi :