Liberté d’expression et pouvoir font parfois mauvais ménage. Entre poussée djihadiste et coups d’État militaire, la presse écrite et audiovisuelle en Afrique peine à trouver ses marques. Être dans la ligne politique des gouvernants préserve parfois des représailles.

Il ne fait pas toujours bon s’opposer au pouvoir en place et de nombreux journaux, chaînes, radios et journalistes en ont fait l’amère expérience au cours des dernières décennies. A commencer par la presse étrangère qui a été bannie de certains pays. Après avoir ordonné la suspension de Radio France Internationale (RFI) et la chaîne de télévision France 24 en mars 2022, le pouvoir malien les ont définitivement bannie des ondes quelques mois plus tard. Puis le 13 mai 2025, TV5 monde s’est vue privée de diffusion sur les rares télévisions maliennes.

Le Niger a suivi les interdictions de son voisin en interdisant RFI et France 24 en août 2023 et « sur instruction des nouvelles autorités militaires », a décidé de suspendre pendant trois mois la BBC. Dans tous les cas, le motif invoqué était, à peu de choses près, le même. Les pouvoirs en place ont dénoncé « des affirmations sans fondement » et des « campagnes d’intoxication », provenant de la presse étrangère.

Autocensure et disparitions de journalistes africains

Cette censure qui ne dit pas son nom a également touchée la presse ouest-africaine. Ainsi, depuis le 11 avril 2024, les médias maliens se voient imposer l'interdiction de traiter de certains sujets en particulier celui de traiter des activités des partis politiques et des activités à caractère politique de certaines associations. Le motif ? « la nécessité de maintenir l’ordre public », justifient les autorités. La chape de plomb s’est étendue aux pays du Sahel et ceux qui sont tentés de sortir du cadre sont vite repérés et sanctionnés.

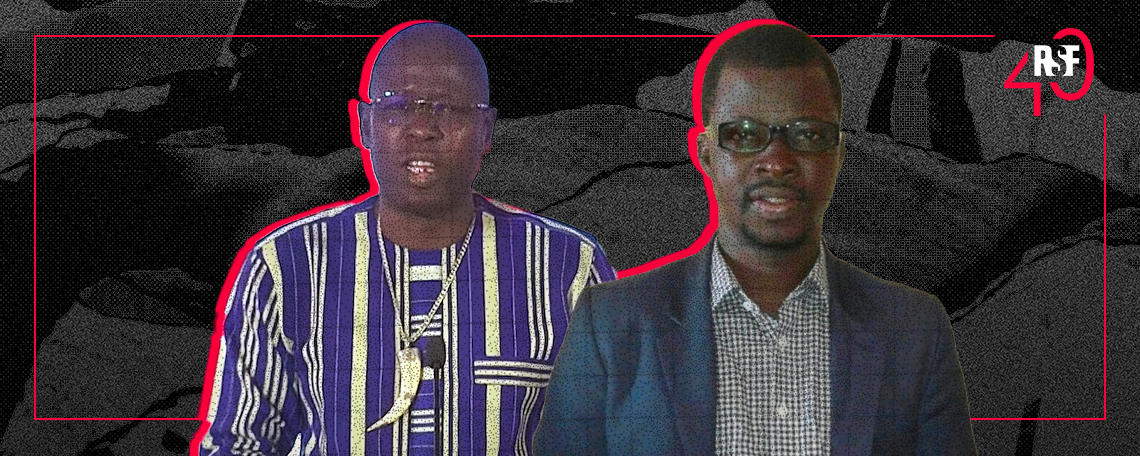

Ce fut le cas du célèbre chronique burkinabè, Adama Bayala journaliste à la chaine privée BF1 qui a été kidnappé le 28 juin 2024 à Ouagadougou alors qu'il faisait l'objet de plusieurs menaces concernant ses prises de positions sur la situation politique et sécuritaires au Burkina Faso. Son confrère Alain Traoré dit « Alain Alain », présentateur vedette de l'émission « Le défouloir » sur Radio Omega, a connu le même sort. Il a été embarqué le 13 juillet 2024, par des hommes de l'Agence nationale de renseignement pour une destination inconnue. Les deux journalistes n’ont été libérés que le 17 septembre dernier, après plus d’un an de détention dans un lieu tenu secret. De nombreux autres journalistes ont été enlevés au Niger,Tchad, Mali...

Les conséquences de l’autocensure pour la démocratie

Dans ce climat de défiance à l’égard de la presse et pour éviter des représailles parfois funestes (au moins cinq journalistes ont été tués depuis dix ans en Afrique subsaharienne selon Reporters sans frontière), les journalistes font profil bas. Ils évitent, volontairement, de passer certaines informations qu’ils détiennent de source sûre, sous silence. Ils évitent ainsi de traiter les sujets hautement sensibles de la corruption, des violations des droits de l’homme, des abus de pouvoir etc.

Les conditions parfois précaires dans lesquelles ils exercent leur métier ne sont guère propices à pousser l’investigation plus loin. Ils ont également peur de perdre leur emploi et de subir des sanctions (directes sur leur personne et leur média / indirectes sur leurs proches) qui les rangerait au ban de la société. Ces facteurs influent naturellement sur leur décision de traiter l’information sous un angle plutôt qu’un autre.

C’est pourquoi certains médias privilégient souvent la conformité aux attentes gouvernementales au détriment de la vérité...Mais cette autocensure, qui prive le public d’une information critique et variée, n’alimente-t-elle pas une part de désinformation ? Ne participe-t-elle pas à laisser les citoyens dans une coupable ignorance sur des sujets essentiels ?